Le grandi storie dell’heritage: MV1843

Sì, so cosa state pensando. Passamaneria è una parola che di primo acchito suona, a voler essere generosi, «antiquata»: richiama alla mente salotti borghesi un po’ polverosi, di gozzaniana memoria – ricordate? «Loreto impagliato ed il busto d’Alfieri, di Napoleone/i fiori in cornice (le buone cose di pessimo gusto)» – oppure abiti un tempo sfarzosi e che oggi contendono alle tarme il diritto di esistere sia pure in una malinconica riflessione sul sic transit gloria mundi o ancora palazzi principeschi ornati da ragnatele e galloni in egual misura e che solo nei giorni di pioggia accolgono qualche turista in cerca di un riparo dall’inclemenza del tempo. Ci ho azzeccato?

Bene, adesso riavvolgete il nastro e andate a cercare in rete Massimiliano (detto Max) Massia. Troverete un tipo decisamente rock che nulla a che vedere con quanto sopra e che nei suoi autoironici ritratti fotografici, che non sfigurerebbero sulle riviste di moda più glamour, «gioca» con fiocchi, galloni e cordoni indossati a mo’ di headband o di maschere, quasi provocazioni nei confronti di una tradizione a cui appartiene in modo solido, ma che sa rileggere, e prima ancora vivere, in chiave contemporanea. Uno sberleffo arrogato a buon diritto visto che Max rappresenta la sesta generazione di una famiglia che dal 1843 si è passata di padre in figlio il mestiere di passamantiere e che ancora prima si occupava di tessuti. Quanto prima? Un paio di secoli almeno: risalendo infatti al 1685 si trova citato per la prima volta il nome di Giovanni Battista Massia negli Statuti dell’Università dei Mastri Fabbricatori di Stoffe di Torino, quell’insieme di norme ed editti che regolavano in modo assai preciso e severo lo svolgimento del lavoro dei tessutai. Non tutti potevano fare tutto, questo il punto di partenza, e in particolare ai Massia era consentita la realizzazione dei tessuti lisci, quindi damaschi e lampassi, e dei velluti uniti con il divieto di utilizzare fili d’oro. In parole povere, erano appena un gradino al di sotto dell’eccellenza assoluta nella loro arte. Giovanni Battista appare registrato anche presso l’Albergo di Virtù, un’opera pia fondata alla fine del Cinquecento dalla Compagnia di San Paolo allo scopo di fornire un’istruzione professionale ai giovani bisognosi – rimasta attiva fino a tempi molto recenti sia pure con una connotazione più assistenziale – e questo fa pensare che non avesse alle spalle una famiglia benestante.

Le informazioni sui Massia nel corso del Settecento e dei primi decenni del secolo successivo sono molto nebulose, da quel lontano passato emerge solo qualche nome senza connotazioni particolari e questo fino al 1843 quando il quadrisnonno di Max decide di cambiare indirizzo alla sua attività tessile fondando l’Antica Fabbrica Passamanerie. Il momento era quanto mai propizio: la richiesta di passamanerie da parte della corte dei Savoia, degli ambienti militari, dei nobili locali e del mondo ecclesiastico era altissima, al punto che a metà dell’Ottocento solo a Torino c’erano ben 200 fabbriche dedicate a questi articoli. Ma evidentemente i Massia dovevano emergere in quell’affollato panorama visto che nel 1845 ottengono un contratto con Il Regio Esercito. E a questo proposito Max ci ricorda che le decorazioni delle uniformi svolgevano anche un ruolo funzionale: «le spalline, realizzate in oro e quindi in metallo, paravano in una certa misura i fendenti delle sciabole», così come, in un contesto più pacifico e domestico, le frange dei divani o le mantovane delle tende avevano il compito di bloccare, almeno in parte, gli spifferi d’aria fredda che nei palazzi di un tempo erano la norma.

Di quel periodo l’eredità ai nostri occhi più strepitosa è il negozio, aperto nel 1880, di via Barbaroux n. 20, nel palazzo dei conti Giriodi di Panissera dove circa cinquant’anni prima Silvio Pellico, scontata la detenzione nella fortezza dello Spielberg a Brno, era andato a vivere, perché quella era l’abitazione dei genitori, e dove aveva scritto Le mie prigioni. Una location illustre dunque, che rafforza l’unicità di una bottega rimasta inalterata, con i suoi arredi originali in palissandro e ottoni, dall’epoca in cui venne inaugurata e che proprio per questo motivo è sotto la tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali: «Lo teniamo più che altro per ragioni affettive – dice Max – perché ormai la vendita al dettaglio delle passamanerie è ben poca cosa, viene giusto qualche madama torinese che vuole farsi le tende come la mamma o la nonna, ma ritengo che come azienda storica abbiamo, potrei dire, il dovere di preservarlo e mantenerlo anche se non genera un utile. C’è da 144 anni ed è giusto che continui a esistere». E forse non è un caso che più di un’associazione culturale ci organizzi visite guidate: è preziosa testimonianza di una Torino che non esiste più, ma che sa ancora affascinare con la sua storia e la sua sobria allure nel solco della migliore tradizione sabauda. Senza dimenticare che ogni tanto ha fatto da set a produzioni televisive e cinematografiche: «ha permesso a qualche scenografo di risparmiare un bel po’ di euro, è il giusto background quando si ha a che fare con baffi e bombetta…».

Tornando alla storia dell’Antica Fabbrica Passamanerie, ai primi del Novecento a guidare l’azienda è Vittorio Massia, il bisnonno di Max, perfetta incarnazione dell’industriale della modernità (nel senso più vicino al significato che Baudelaire attribuiva a questo termine), capace di andare in carrozza a Parigi solo per gustarsi un piatto di escargot. I fratelli non erano da meno in quanto a intraprendenza: uno morì schiantandosi con un aeroplano – erano i primi modelli, quelli che avevano le ali in tessuto per intenderci – perché era interessato allo sviluppo di nuove tipologie tessili da applicare alle recenti (per allora) conquiste tecnologiche mentre un altro aveva inventato la mosca in ciniglia sfruttando così un sottoprodotto della fabbrica di famiglia per un altro settore, la pesca con l’amo, di cui era appassionato. Vittorio lascia l’attività al figlio Giovanni, «mio nonno era un personaggio molto arguto, molto veloce e molto “ingombrante”, figlio della guerra e quindi flessibile nei confronti delle necessità imposte dai tempi», che si concentra più sulla vendita di prodotti altrui che sulla produzione. Certo su questa decisione incisero non solo gli incerti del mercato («quelli erano anni in cui nelle passamanerie si vendevano fondamentalmente quattro articoli e tre colori»), ma anche e soprattutto i drammatici eventi del secondo conflitto mondiale che portarono alla completa distruzione della fabbrica nel 1943 nel corso di un bombardamento. Dettaglio curioso: il complesso, situato in centro a Torino, ospitava anche l’opificio delle penne Aurora, «noi occupavamo un piano, e Aurora l’altro» racconta Max.

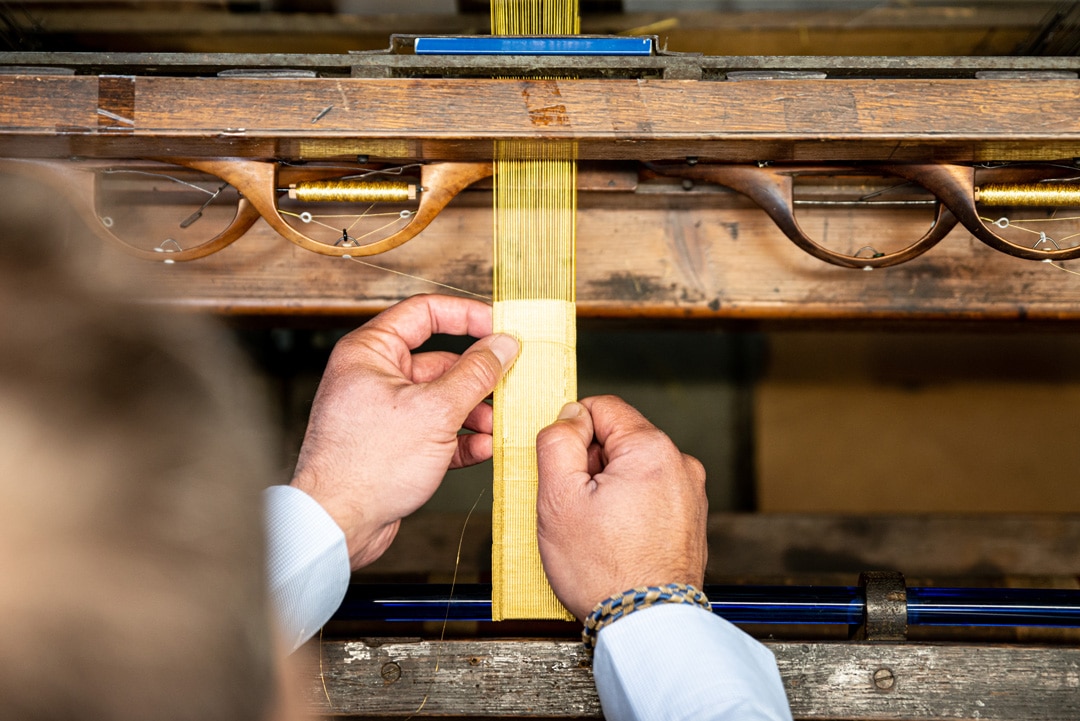

Il ritorno alla dimensione artigianale, alla produzione, è il grande merito di un altro Vittorio, il padre di Max. È lui che, amante della storia, rivaluta i macchinari antichi, anzi li va a cercare nelle fabbriche tessili che negli anni Ottanta li stanno dismettendo per passare ai telai elettronici, li ripara e li rimette in funzione affidandoli alle mani sapienti delle dipendenti del padre, almeno di quelle non ancora andate in pensione, ricerca nei libri e negli archivi modelli e lavorazioni del passato, si appassiona al restauro delle passamanerie storiche, insomma getta le basi della versione 2.0 dell’Antica Fabbrica Passamanerie che trova la sua compiutezza nell’ingresso in azienda di Max intorno agli anni 2000. Parlare di una sua vocazione è perfin riduttivo: «In mezzo a queste macchine ci sono nato, ci prendevo le testate da bambino, ho smontato il primo telaio a 14 anni. E poi la meccanica, le chiavi inglesi mi piacciono: per il diploma di terza media mi sono regaIato un motore su cui smanettare». Ma se quel lavoro di famiglia è parte del suo DNA, i primi incarichi effettivi lo lasciano sgomento: «A un certo punto, dopo che avevo ottenuto la patente, mio nonno mi dice: qui ci sono le chiavi della macchina, qui il campionario e qui 50.000 lire per la benzina e adesso vai a vendere. Un’attività che proprio non mi piaceva e non mi piace, parlare non fa per me e poi noi siamo sabaudi, siamo l’anticommerciale per definizione, non abbiamo una rete vendita, non suoniamo un campanello, facciamo fatica a mandare perfino un’e-mail». Non dura a lungo: è imminente una riorganizzazione dell’azienda, l’affaccio nel nuovo millennio richiede una riflessione sul futuro: che strategie intraprendere? In che direzione andare? Max è chiamato a dare il suo contributo.

Il primo passo è controcorrente rispetto al mood dei tempi, orientati all’esternalizzazione di tutto il possibile in nome di una massimizzazione dei profitti: la decisione di produrre, al contrario, internamente. Racconta Max: «all’epoca i nostri competitor si rivolgevano al Nord Africa, alla Cina, all’India. Noi eravamo invece convinti che se fossimo riusciti a tenere le lavorazioni qui in Italia, l’iter produttivo sarebbe stato più veloce e “sicuro” con tutte le variabili sotto controllo in ogni istante». Una scelta coraggiosa, che a quei tempi sapeva di autolesionismo perché «avevamo dei costi che erano uno “zero virgola” in più rispetto agli altri», ma che si è rivelata alla lunga lungimirante sia per le tensioni internazionali che rendono spesso precaria la produzione all’estero sia per la riduzione dei quantitativi ordinati (“avevamo clienti che ordinavano 200 metri alla volta e oggi magari solo 25») che la rendono antieconomica: «oggi si preferisce magari pagare due volte di più il prodotto, ma avere la sicurezza di ricevere una quantità giusta nei tempi stabiliti» afferma Max in tono deciso.

Secondariamente si opta per un cambio logistico: l’azienda aveva tanti «rivoli» produttivi, piccoli laboratori sparsi per Torino, che vengono riuniti in un’unica sede, a Pianezza, dove MV1843 (questo adesso il nome dell’impresa) ancora si trova, in un fascinoso lavatoio settecentesco che si affaccia sulla Dora. Infine, approfittando del pensionamento per raggiunti limiti di età di alcuni dipendenti, si è lavorato sul ricambio generazionale: «abbiamo assunto solo giovani, per lo più laureati in restauro o storia dell’arte perché questo lavoro richiede una conoscenza storica e anche un gusto estetico diciamo affinato». Quindi necessità di tanta cultura, ma anche di una forma mentis particolare: «chi lavora qui deve applicarsi a un singolo pezzo per moltissimo tempo, per esempio sai che ti dedicherai per due anni e mezzo, che so, ai bordi delle tende del castello di Potsdam. Non è che un giorno fai una cosa e il giorno dopo un’altra, devi saper apprezzare questo dato di fatto, non sentirtene frustrato».

E di certo Max lo apprezza e anche molto: «Si tratta di un lavoro estremamente vario che innanzitutto ti consente di conoscere persone di un livello e di una cultura particolari, che si tratti del collezionista di carrozze (e a proposito, uno di questi, tedesco e cliente assiduo dell’azienda, ne possiede ben 550, mantenute in un ordine perfetto in tutti i dettagli) o del soprintendente di un castello o ancora di un gallerista o di uno stilista. E ti dà l’accesso a luoghi esclusivi nei quali non è facile oppure è proprio impossibile entrare». D’altro canto è anche un’attività molto manuale che richiede che si sappia mettere mano a un telaio vecchio magari di 200 anni (molte delle macchine dell’azienda sono settecentesche) per ripararlo quando si rompe: «Ogni telaio qui dentro l’ho smontato fino a ogni singola vite e rimontato, so come intervenire quando è necessario. Bisogna comunque tener conto che questi macchinari sono robusti perché sono stati progettati per durare nel tempo. Noi oggi li guardiamo e vediamo quattro pezzi di legno, ma per i tempi erano l’avanguardia dell’avanguardia e dovevano quindi ripagare dell’investimento. Teniamo anche presente che erano in funzione per molte più ore, almeno 14-16 giornaliere perché quello era l’orario di lavoro, e per di più su una mole di lavoro enorme se paragonata a quella odierna. Potrei dire che sono addirittura sovrastrutturati per i carichi di oggi».

Un altro aspetto intrigante è la necessità di doversi improvvisare detective ogni volta che arriva un pezzo da restaurare: «Devi innanzitutto capire in che momento storico è stato realizzato e dove, perché una volta il tessile era sottoposto a un’infinità di gabelle ed embarghi, quindi i produttori dovevano ingegnarsi per pagare il meno possibile e questo influiva sulla scelta della materia prima da tessere. Senza contare che un filato poteva anche scarseggiare per i più vari motivi, come la seta in Italia durante il periodo napoleonico: in quel caso si era arrivati a utilizzare per le passamanerie anche i crini di cavallo. Né va scordato che quasi sempre interveniamo su articoli appartenenti ad arredi o guardaroba di re, regine o comunque nobili che volevano sempre avere il meglio con un utilizzo profuso di materiali preziosi. E infine, e questo è particolarmente interessante, dobbiamo “entrare” nella testa e nella manualità dell’artigiano autore di quel pezzo per capire se fosse intervenuto sulla macchina per ottenere un certo risultato. Questo incontro tra due personalità, l’attuale e quella di secoli fa, e due modi di lavorare è ogni volta una sfida estremamente stimolante». Un modo di procedere specchio di un’attenzione e, diciamo pure, di un amore per la propria attività che ha fruttato a MV1843 decine di commesse importanti: i manufatti dell’azienda si trovano in quasi tutti i teatri del mondo, dal Bolshoi di Mosca all’Opera Garnier di Monaco, dalla Fenice di Venezia al Bellini di Napoli, passando per il Carignano di Torino, l’Opera di Roma, il Petruzzelli di Bari per arrivare al teatro di Baku e al Colón di Buenos Aires; hanno ornato le carrozze e le divise dei lacchè al matrimonio dell’Infante di Spagna; risplendono nelle sale di Federico II del castello di Dresda, nella Venaria Reale, nel castello di Moncalieri, tanto per citare solo alcune realizzazioni che fanno parte della divisione cosiddetta «heritage» dell’azienda, quella che si occupa del restauro e della riproduzione di passamanerie storiche. La commessa più curiosa? Max non ha dubbi: «quando abbiamo dovuto rifare le bende destinate ad alcune mummie di gatti del Museo Egizio di Torino. Erano nastrini di 7 millimetri di altezza, abbiamo dovuto fare un’infinità di ricerche per trovare il lino giusto».

Nell’azienda non esiste però solo l’heritage ma anche il day by day, la creazione, sempre su telai manuali o meccanici, di pezzi destinati al mondo dell’interior design o del fashion attuali. E sospetto che sia in questo campo che Max più si diverta, svelando tutta la sua vena estrosa ed eclettica. In quella wunderkammer che è lo showroom di Pianezza ci si perde a scoprire gli accessori con cui si arricchiscono le passamanerie contemporanee: da elementi etnici in rafia e foglia di palma ai cristalli Swarovski fino ad arrivare ai mosaici Bisazza e ai mattoncini da costruzione per bambini («questi mi sono venuti in mente mentre giocavo con i miei figli, la collezione è piaciuta e un paio di studi di architettura l’hanno poi richiesta»). Articoli, tutti disegnati a mano da Max, che poi entreranno non solo nelle abitazioni, ma perfino sugli yacht della facoltosa clientela privata dell’azienda. Frequenti anche le incursioni nella moda: «lavoriamo o abbiamo lavorato un po’ per tutti, da Dior a Valentino a Prada, ovviamente con le fluttuazioni che dominano in quel mondo nel quale un anno ci richiedono alamari a gogò e l’anno dopo nemmeno un centimetro». E aggiunge che storicamente si può leggere una curiosa correlazione tra utilizzo di passamanerie e situazione economica: «nei periodi di crisi l’utilizzo della passamaneria nell’abbigliamento va per la maggiore perché arricchisce gli abiti con un costo limitato, vedi le frange charleston degli abiti degli anni Venti, mentre nell’arredamento è esattamente il contrario, quando c’è prosperità le case risplendono di galloni, fiocchi e cordoni perché comunque “vestono” di più un interno».

Tornando alle sperimentazioni di Max, è idea recente una collezione di soutache (si tratta di una passamaneria simile a una treccina piatta) da utilizzare, avvolti in più giri attorno al polso, come braccialetti: un accessorio casual reso ricercato dall’elegante placchetta in metallo con il logo dell’azienda, così come i suoi studi per un corsetto bondage che manderebbe in brodo di giuggiole De Sade: «sarà in corda e prevederà solo un nodo», così che per scioglierlo basti un gesto… il resto lo possiamo lasciare alla fervida immaginazione di chi mi sta leggendo. Anche sui nuovi materiali Max ha un suo pensiero decisamente anticonformista: «la ricerca e la richiesta di filati ecosostenibili ci sono sicuramente, ma forse il “nuovo nuovo” oggi potrebbe essere il “vecchio vecchio” rifatto bene, in modo che duri il più a lungo possibile, andando a intervenire non tanto sulla materia prima, ma sui processi produttivi. Per esempio abbassando la velocità delle macchine in modo da tessere quantità minori, ma più curate perché è l’artigianalità quello che oggi fa la differenza».

Nello showroom fa bella mostra di sé un tavolo da biliardo declassato al ruolo di bancone espositore (o, nei momenti peggiori, da…appoggio) e ci viene raccontato che fino a 7-8 anni fa c’era anche un pianoforte a coda: «potrei dire che nasco musico, la musica mi appassiona da sempre e so suonare il pianoforte». Forse è anche per questo che nel cursus honorum dell’azienda figurano performance musicali e artistiche di tutto rispetto. In una di queste una partitura musicale è stata trasformata in passamaneria. Ma ascoltiamo il racconto dalla voce di Max: «Un mio amico, Rinaldo Bellucci, aveva scritto un pezzo per pianoforte incentrato sulla macchina tessile. Viene in visita in azienda un artista inglese, Simon Starling, che era interessato al rapporto tra l’Inghilterra e Torino attraverso gli studi di Charles Babbage che, basandosi sul telaio a schede perforate di Jacquard, aveva progettato una macchina per il calcolo antesignana dei moderni computer e l’aveva presentata a Torino nel 1840. Starling ascolta questo pezzo e decide di trasformarlo in un percorso contemporaneamente musicale e grafico. Abbiamo perciò tradotto il pezzo in MIDI (semplificando molto si tratta di un formato musicale elettronico che graficamente genera dei quadretti), questo l’abbiamo “passato” in RGB, attribuendo quindi ai quadretti dei colori, e quello che è risultato l’abbiamo tessuto ottenendo un nastro che altro non è che il pezzo musicale di partenza. Ne è poi risultata una performance artistica che abbinava il concerto per pianoforte alla tessitura della carta musicale. In un’altra occasione al Castello di Rivoli, si è tenuto un concerto nel quale gli strumenti musicali erano macchine da cucire e macchine tessili e un’altra volta ancora le registrazioni dei suoni dei nostri telai sono entrate nell’album di un sassofonista jazz… insomma queste sperimentazioni mi coinvolgono molto».

MV1843 avrebbe parecchio da trasmettere ai giovani, ma il contesto non è particolarmente favorevole: «in Italia mancano scuole tecniche strettamente specializzate che formino periti tessili. A Biella c’è solo una sezione, a Torino l’istituto ha chiuso, idem a Como e a Prato ce ne è uno orientato più al lato tecnologico. Noi quindi, quando dobbiamo assumere, ci indirizziamo su ragazzi che sono usciti dalle scuole d’arte con specializzazione in moda e design, ma non è la stessa cosa. Tant’è che a volte a loro preferiamo giovani del tutto digiuni della materia e devo dire che i risultati non sono poi così differenti». Nella voce si percepisce una nota di delusione, «il mondo della scuola è rimasta ferma agli anni Settanta e non sa proprio di che cosa hanno bisogno le aziende», e lui, che nella scuola, anzi nell’istituto dove a suo tempo si era diplomato, ci ha anche insegnato, lo sa bene.

Molte soddisfazioni vengono invece dal museo aziendale, istituito nel 2001, che si discosta dal concetto tradizionale di museo perché qui si identifica con la visita guidata al laboratorio e quindi con la possibilità di vedere i telai in azione. I numeri sono importanti se si considera che le visite sono possibili solo su prenotazione e in alcuni weekend all’anno: nel 2023 sono passati di qui 700-800 visitatori, il che è un segno interessante di come l’artigianalità potrebbe davvero diventare un driver per il turismo locale se supportato adeguatamente.

Una curiosità finale: ma da dove viene il termine «passamaneria»? Max sorride: «ci sono tre possibili spiegazioni. La prima si riallaccia alla lavorazione: dato che si utilizzano filati anche di grosso diametro, nell’ordito non passa la navetta, ma direttamente la mano, quindi “passa mano”. La seconda richiama la produzione del fiocco che forse è l’articolo di passamaneria più rappresentativo e che richiede più fasi in cui intervengono mani diverse: quindi c’è un passaggio di mano in mano. Infine la terza, quella a mio parere più plausibile, si rifà ai vari statuti di pagamento delle gabelle daziarie: se il tessuto era più largo del palmo di una mano si pagavano più tasse rispetto a quelli che invece non lo oltrepassavano come appunto i bordi. Ma ognuno può scegliere quella che preferisce».

Curiosità dicevamo, ma certo non è l’aspetto più importante di una produzione «colta» che insieme ad altre, in settori merceologici diversi, rivela l’insospettabile vitalità della lavorazione manuale e dell’artigianalità e l’intelligenza di un’imprenditoria giovane che ha capito come rendere profittevole l’eredità del passato. Anche questo è made in Italy.